大学入試にプログラミング

2025.2.27

2025年から大学の共通テストに「情報1」が加わることとなりました。

小学校、中学校、高校でプログラミングが必修化となり、大学入試の科目にも追加されました。

プログラミング教育は、IT化が進む現代において非常に重要な意味を持つようになっています。

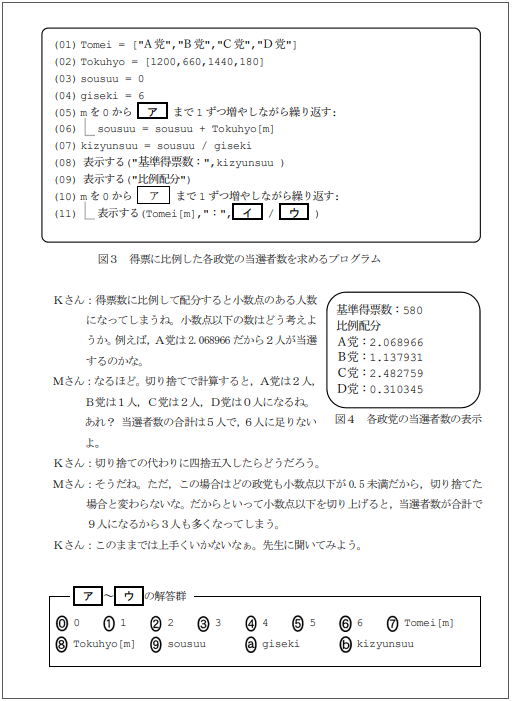

サンプル問題をみてみると、2進数・10進数を駆使して、あてはまるビット数などを数字で答えさせるものや、プログラムのコードが書かれ、空欄に当てはまる内容を選んで正しいプログラムを完成させていく形式で出題されています。

また別の設問では、選挙を題材に当選者数を求める配列を示して適切な回答を選択させるなど、プログラミングの力を問う問題も示されました。

出題されているプログラミング問題は、擬似言語を使います。

プログラミング教室の授業ではJavaやPythonなどの言語を使いますが、共通テストでは公平性を保つために、疑似言語が使われます。

出典:文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/)

Pythonに似た言語ですが、Pythonを勉強しないと解けないわけではなく、プログラミングの経験があれば解ける内容となっています。

プログラミングを動かす中で、エラーがおこり、それを改善し動かしていく経験を積み重ねることで、プログラムの勘がつかめます。

こんな感じかな、こういう時はこうかな、みたいな感覚です。

この感覚をつかむにはプログラミング経験が必須です。

言語は問いません。scratchでもつかめます。

プログラミングは何の言語を勉強するかはそこまで重要ではなく、プログラミングの知識をつけるためのツールとしてどの言語を使うか、です。

私の教える学校では、学生から何の言語を勉強したらいいかとよく質問を受けます。

やりたいことの方向性はアドバイスはできますが、この言語がいい、という正解はありません。

何かしらのプログラミング言語を通して、プログラミングを学び経験を積み重ねています。

この経験値があれば、新しい言語にも対応することができます。

どんどん進化していくIT社会。

少し前までどこでも使われていた言語は、今では使われなくなっていたり、新しく出てきた言語が注目されたり、日々変化しています。

IT社会ではこの変化に対応できる人材が求められます。

これは勉強したことがないから…ではなく、プログラミングというものはこういうものだ、という感覚をしっかり身に付けておくことが重要です。